GÉRARD DE NERVAL - SYLVIE LÉCUYER tous droits réservés @

CE SITE / REPÈRES BIOGRAPHIQUES / TEXTES / NOTICES / BELLES PAGES / MANUSCRITS AUTOGRAPHES / RECHERCHES AVANCÉES

NOTICES

« Les images de deuil et de désolation qui ont entouré mon berceau »

La Généalogie fantastique, Labrunie et Bonaparte, qui suis-je

les Dublanc

les Labrunie

les Paris de Lamaury

les Olivier

les Boucher

les Laurent

Carte des itinéraires valoisiens de Nerval

Le temps vécu de la petite enfance (1810-1815)

Le clos Nerval

L’oncle Antoine Boucher

Voix et Chansons

Les plaisirs et les jeux

Le temps des retours en Valois (1850-1854):

Le Valois transfiguré: Aurélia

Promenades en Valois, diaporama

LES ANNÉES CHARLEMAGNE

Père et fils rue Saint-Martin

Les cahiers de poésies de 1824

Le collège Charlemagne

Satiriste, anticlérical et anti-ultra

Auteur à 17 ans chez Ladvocat et Touquet

Pseudonyme Beuglant

LA CAMARADERIE DU PETIT CÉNACLE

1830, les Trois Glorieuses

Se rallier à Victor Hugo

L’atelier de Jehan Duseigneur

Traduire les poètes allemands

« En ce temp, je ronsardisais »

« Arcades ambo »

Jenny Colon

Le Monde dramatique

Le choix du nom de Nerval

La fin du Doyenné

L’expérience napolitaine:

Un Roman à faire

Octavie

Le Temple d’Isis. Souvenir de Pompéi

Élaboration fantasmatique et poétique:

A J-y Colonna

El Desdichado

Delfica

Myrtho

LE VOYAGE EN ALLEMAGNE DE 1838

« La vieille Allemagne notre mère à tous, Teutonia ! »

De Strasbourg à Baden et de Baden à Francfort

Les quatre lettres de 1838 au Messager

Les trois lettres de 1840 dans La Presse

Retour à Paris. Léo Burckart, heurs et malheurs du « beau drame allemand »

Les deux Léo Burckart

Espoir de reconnaissance et humiliation

Diplomate ou bohème?

Les Amours de Vienne

L’expérience viennoise fantasmée

Les Amours de Vienne. Pandora

Schönbrunn, belle fontaine et Morte fontaine

Décembre 1840 à Bruxelles

Les journées de février-mars 1841 à Paris

Les feuillets Lucien-Graux

Lettres à Bocage, Janin et Lingay

Hantise du complot

Éblouissement poétique:Lettres à Victor Loubens et à Ida Ferrier

Les sonnets « à Muffe »

L’itinéraire de Paris vers l’Orient: Marseille et Trieste

Le compagnon de voyage Joseph de Fonfrède

Escales dans l’Archipel grec :

Cythère

Syra

Visite aux pyramides

Adoniram et Balkis, Les Nuits du Ramazan :

Le projet de 1835

Le récit du conteur

Échos psychiques et littéraires

LE REGARD DES AUTRES

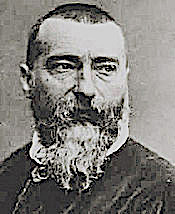

ALPHONSE KARR (1808-1890)

Journaliste, polémiste, ami de Nadar, Alphonse Karr a fait la connaissance de Nerval en 1834, au moment où celui-ci cherche des collaborateurs pour Le Monde dramatique, dont le premier numéro paraîtra en mai 1835. Le témoignage de Karr, consigné dans son Livre de bord (chapitres 108 et 109), paru en 1880, est capital sur plusieurs points : le compagnonnage journalistique, la passion de Nerval pour Jenny Colon, le séjour à Vienne, les séances de haschich.

Fin 1834, portrait d’un jeune esthète, idéaliste et rêveur :

« Un jour, du temps que je demeurais encore rue Vivienne, il se présente un jeune homme qui me donne sa carte : Gérard Labrunie.

Sa figure gracieuse et intelligente, ses manières distinguées prévenaient en sa faveur ; quant à son nom, il ne me disait rien encore, et c’est moi qui avais tort, car il avait déjà fait une traduction de Faust dont Goethe lui avait exprimé sa satisfaction. Il m’expliqua le but de sa visite : il allait fonder un journal, le Monde dramatique ; ce serait une œuvre réellement littéraire et artistique ; de beau papier de Hollande, des gravures rares et précieuses qu’il avait rassemblées depuis longtemps en feraient un livre de luxe. Il désirait que je me chargeasse de rendre compte des représentations de quelques théâtres ; il me priait d’en choisir deux ou trois : il distribuerait le reste à un ou deux de ses amis et ne s’en réservait qu’un 〈...〉

Gérard, fils du docteur Labrunie qui n'approuvait pas ses inclinations littéraires, ne voyait son père qu'irrégulièrement, mais cependant, tout en agissant à sa tête, resta toute sa vie dans les bornes d'un respect touchant pour ce père.

Parmi les lubies du cénacle de la rue du Doyenné, il faut compter la réhabilitation des cheveux rouges et des fortes femmes, des femmes Rubens 〈...〉 Gérard découvrit un jour, à une représentation d'un théâtre de vaudeville, le vrai type de la femme Rubens, une beauté développée et plantureuse avec des cheveux roux ; il se déclara amoureux, et le devint en effet, en y pensant beaucoup et en se voyant arrêté par des obstacles nombreux. Il lui adressa une foule de sonnets qui n'obtinrent aucune réponse ; à cet époque, un oncle lui laissa un petit héritage 〈en fait son grand-père, en 1834〉. Gérard s'habilla magnifiquement, acheta une lorgnette éblouissante, et alla tous les soirs, dans l'avant-scène du théâtre où travaillait la belle, l'applaudir jusqu'au scandale, jusqu'à indisposer le public contre elle 〈...〉"

Ici, une rupture temporelle à propos du voyage à Vienne : Karr fait une longue citation des Amours de Vienne, écrivant d'ailleurs : "lors de la dernière fois qu'il alla à Vienne", comme s'il y avait eu plusieurs séjours. Retour de Vienne ? On serait alors brusquement en 1840, ce qui est impossible puisqu'il parle ensuite de la passion de Nerval pour Jenny Colon et de la création du Monde dramatique. Du reste, le séjour à Vienne est à nouveau évoqué plus loin. Karr fait-il la même erreur que d'autres contemporains en confondant le séjour à Vienne et le voyage en Italie ? Il faut alors supposer que Nerval avait fait la connaissance de Jenny milieu 1834, était parti en Italie en septembre octobre, et que le récit qui suit se situe en cette fin d'année 1834 ou en 1835 :

" Gérard, de retour, avisa que les applaudissements isolés, dont la violence avait quelquefois fait chuter la pauvre fille, n'avançaient pas ses affaires ; il pensa que la louange imprimée ferait plus d'effet ; il chercha et obtint un feuilleton dans un journal, mais on lui coupait ses dithyrambes les mieux réussis. C'est alors qu'il prit le parti de créer un journal où il pourrait se livrer pour elle à ses enthousiasmes les plus lyriques ; c'est alors qu'il créa le Monde dramatique ; le Monde dramatique dura quelques mois et mangea le reste de l'héritage ; pendant ce temps, j'avais eu le temps d'apprécier l'esprit de Gérard, le charme et la sûreté de son caractère. Chargé de la rédaction en chef d'une des résurrections de ce Figaro dans lequel j'avais débuté, je m'empressai de l'appeler à mon aide 〈...〉"

La collaboration au Figaro (octobre 1836-juillet 1837), les stations de Nerval à la Bibliothèque de la rue de Richelieu, chez les bouquinistes (voir Monselet et Asselineau), sa créativité débordante, dont bénéficièrent Gautier et Dumas, la fin de la collaboration au Figaro. Ici encore, la chronologie est un peu hésitante :

"Gérard m'amena Théophile Gautier et Ourliac ; pendant un an, nous fîmes un journal assez hardi, très indépendant, plein de fantaisie et d'imprévu. Gautier vint demeurer près de moi, qui avais transporté mes pénates rue de la Tor-d'Auvergne, mon dernier logement à Paris ; Gérard, lui, demeurait nulle part et partout ; il avait bien, dans l'île Saint-Louis, un logement où il avait serré son fameux lit, un ou deux bahuts ; mais cet ameublement incomplet et d'ailleurs privé de la divinité qui devait y être adorée l'attristait ; il n'y allait jamais : il couchait quelquefois chez moi, le plus souvent dans un hôtel quelconque qu'il trouvait ouvert à l'endroit où il lui prenait envie de dormir, très souvent chez Gautier. L'héritage était alors complètement grignoté 〈...〉

Un de ses plaisirs était de faire des stations à la Bibliothèque de la rue de Richelieu et de bouquiner sur les quais ; souvent il avait dans ses poches un ou deux volumes dont il venait de faire l'acquisition, mais toujours un nombre infini de petits chiffons de papiers couverts, au crayon, d'une écriture assez grosse, mais très serrée : des notes qu'il prenait à la bibliothèque, sur les quais, en lisant les journaux, en mangeant, en se promenant, en rêvant.

Gautier était surtout un poète par la forme qui était charmante ; c'était un ciseleur, un lapidaire, mais quelquefois la matière lui faisait défaut. Il n'avait pas beaucoup d'invention ; quand il ne savait quel sujet traiter, il avait recours à Gérard, qui tirait de sa poche une poignée de ses petits papiers, dans lesquels Gautier ne manquait jamais de trouver la matière qu'il lui fallait, qu'il étendait et couvrait de poudre d'or 〈...〉"

Karr donne violemment sa démission au directeur du Figaro, Fleuriot, et fonde Les Guêpes dont le premier numéro paraît en novembre 1839 :

"Le journal ne parut pas le lendemain ; le surlendemain, il parut avec notre note collective de démission, dont j'exigeai l'insertion ; il se traîna quelques mois et disparut. Gérard et Gautier entrèrent à La Presse ; nos autres collaborateurs étaient lancés et se casèrent facilement. C'est alors que je résolus de marcher seul et que je commençai les Guêpes 〈...〉"

Le dénouement "vulgaire" de l'aventure sentimentale avec Jenny Colon, à l'instigation des amis de Nerval, et particulièrement de Dumas (voir le témoignage de Georges Bell)

"Donc, les jabots avec diamant, les riches lorgnettes, les sonnets, les articles de journaux, le Monde dramatique n'ayant pas avancé les affaires de Gérard auprès de la "femme Rubens", il songea à lui écrire un rôle ; elle venait de passer des théâtres secondaires à l'Opéra-Comique ; il porta à Dumas le sujet de Piquillo, qu'ils traitèrent ensemble, et dont Monpou fit la musique ; je pris alors le parti d'intervenir : je révélai à Dumas la passion de Gérard. Dumas me dit : ⎼ C'est bien, j'arrangerai cela ! Et... il l'arrangea ; mais ce fut un désappointement ; ses vœux furent comblés dans une chambre meublée de vulgaire acajou, avec des tentures à la mode du jour ; il n'y retourna pas, c'était un rêve fini, et il se remit de voyager."

Le séjour à Vienne ; le "trouble" de Nerval ; Metternich :

" Je ne sais quel ministre ami lui donna une mission : il s'agissait d'aller étudier en Allemagne "la question du sel" ; il resta quelque temps à Vienne, alla dans le monde et fut accueilli avec une grande bienveillance, très justifiée par la grâce de son esprit et l'aménité et la distinction de ses manières ; il en fut d'abord enchanté, puis troublé, et revint en France persuadé de M. de Metternich le persécutait ; il était à la même époque occupé des livres des illuminés ; il avait essayé de l'opium, du hachich, &c"

L'expérience du haschich, sans date, mais située dans le Livre de bord dans l'évocation du voyage à Vienne :

"Parlons un peu du hachich ; un jour, je fus invité à déjeuner avec diverses autres personnes par un savant qui faisait alors de nombreuses publications pour vulgariser, par le bon marché, les sciences utiles, Ajasson de Grandsagne 〈...〉

Le but de ce déjeuner chez Ajasson était d'expérimenter le hachich. Nous étions peu nombreux, ⎼ une demi-douzaine, je crois, entre lesquels Gérard, Théophile Gautier, un de ses amis peintre fort spirituel qui écrivait à l'occasion et qui s'appelait Boissard, et un ou deux autres ; le déjeuner fut assez gai ; quant à la drogue, elle nous fut donnée en infusion comme du thé, vers la fin du déjeuner. Je remarquai qu'on sonnait fréquemment chez Ajasson ; cette sonnerie répétée m'intrigua et m'inspira quelques soupçons, qui se trouvèrent confirmés lorsque nous quittâmes la salle à manger pour aller au salon ; c'était une de ces vieilles maisons aristocratiques de l'île Saint-Louis, un immense salon avec des boiseries et des trumeaux ; nous trouvâmes au salon une dizaine de personnes parmi lesquelles Esquirol, le célèbre médecin des fous.

Je compris que nous étions en exhibition, et j'en sus mauvais gré à Ajasson 〈...〉

L'influence du hachich commença bientôt à se manifester de façon très différente chez plusieurs d'entre nous : un jeune homme montait sur une table et prononçait avec volubilité et enthousiasme des discours aussi privés de suite que de sens ; Boissard pleurait à chaudes larmes et s'écriait : ⎼ Ne me dérangez pas, je suis si heureux ! Gautier se mettait la tête sous un coussin et essayait en vain de comprimer un accès de rire fou. Gérard, avec son doux sourire, faisait des concetti et des madrigaux en vers improvisés.

Pour moi, je réussis à ne pas "bouger" et à ne pas parler ; mais je n'en étais pas moins sous une influence étrange ; deux de mes sens avaient pris un développement et une faculté inimaginables ; j'entendais clairement ce que se disaient bas à l'oreille deux personnes à l'extrémité de cet immense salon, absolument comme si elles eussent parlé à haute voix ; j'entendis Esquirol dire à vois basse : ⎼ Il ne serait pas sans danger pour la raison d'user souvent de cette substance.

Ce salon, tout grand qu'il était, gênait mon regard, dont je sentais la pointe repoussée douloureusement par l'obstacle des murailles. Je fis demander une voiture et rentrai m'enfermer chez moi, où je pus dépouiller mes vêtements, qui me gênaient horriblement et que j'aurais, je crois, fini par ôter publiquement. On m'a dit que Boissard avait tristement réalisé la prédiction d'Esquirol : il prit goût aux effets du hachich et de l'opium et est mort jeune, dans un état d'épuisement et d'hébétement.

J'ai craint dans le temps que Gérard, qui aimait le bon vin, les vins littéraires surtout, c'est-à-dire les vins célébrés par les poètes, le vin de Syracuse, le vin du Rhin, peut-être le Falerne, &c, et leur demandait parfois un peu d'oubli ou d'excitation, ne se soit abandonné à l'usage de l'opium ; il fumait beaucoup, mais je ne l'ai jamais vu ivre."

Pendant un dîner chez Hugo, pour lequel Nerval avait obtenu une autorisation de sortie de la maison de santé, problement dans le temps où il travaille au Christ aux oliviers, en 1841 :

" On vient à parler des choses de l'époque, du désordre moral des esprits ; on cherche les causes, les remèdes. ⎼ Les causes, dit Gérard, je les sais seul ; le remède, il n'y en a pas. Quant aux causes, bien qu'il ne me soit pas permis de les communiquer à personne, je vais vous les révéler, sous condition que vous n'en répétiez rien au dehors. Et il ajouta d'un air tristement solennel et sérieux, et avec l'accent d'une conviction profonde : ⎼ Dieu est mort."

En 1848, Karr fonde le Journal. Il s'entoure de Nerval et Nadar :

"Et lorsque, en 1848, je revins à Paris faire le journal à un sou que j'appelai simplement le Journal pour lutter contre les élucubrations empoisonnées de Prudhon 〈sic pour Proudhon〉 et de quelques autres, je m'empressai de chercher Gérard, qui, pendant plusieurs mois, m'aida avec assiduité, avec talent et surtout avec affection. Il m'amena Félix Tournachon, si connu depuis sous le nom de Nadar, qui revenait d'une expédition contre l'Allemagne et la Russie."

La mort de Nerval, l'hypothèse de l'assassinat ; le désespoir de ne pouvoir achever Aurélia :

"J'étais hors de France, lorsque, en 1855, Gérard, dont les idées s'étaient encore une fois troublées, fut trouvé pendu à la porte d'un bouge de la rue de la Lanterne.

On n'a jamais su s'il s'était pendu lui-même ou s'il avait été assassiné par les hôtes de ce taudis, où il se plaisait depuis quelque temps, par une des aberrations de ce brillant et charmant esprit, à aller étudier les mœurs. Cette dernière hypothèse, d'un assassinat, serait détruite par cette circonstance qu'on m'a affirmé qu'on avait trouvé autour de son col un cordon de soie ayant appartenu à la femme qu'il avait aimé d'un amour si étrange et si fantastique.

Il avait d'ailleurs, en ce moment-là, un sujet de chagrin qui peut l'avoir désespéré; il avait commencé dans une revue une très jolie nouvelle, qu'il ne pouvait plus finir, ses idées s'embrouillant comme un écheveau. C'est une triste mort, à laquelle, encore aujourd'hui je ne puis penser sans une vive émotion.

Gérard a beaucoup écrit sous divers pseudonymes, à causes du peu d'approbation que donnait son père le docteur Labrunie a ses goûts littéraires ; son nom de Nerval, qu'il a fini par garder après avoir porté celui de lord Pilgrim, de Fritz, d'Aloysius, &c, est un de ces pseudonymes.

Il fut toujours entouré de sincères et étroites amitiés, et j'ai vu Théophile Gautier, qui, du reste, était un excellent cœur, pleurer à chaudes larmes lors des premiers accès de folie du malheureux Gérard."

______